ミドル層からはじめるサクセッションプランニング

ミドル層(中級管理職)の年齢・性別の多様性はどれほど確保されているのか

急速に変化するビジネス環境で、企業や組織が柔軟かつ持続的に成長するためには、多様な人材の確保と活用が極めて重要です。その中核をなすリーダーの選抜や登用に関しては、サクセッションプランニング(後継者育成計画)の策定と運用の重要性が指摘されています。本レポートでは、中でも組織の円滑な運営と目標達成において重要な役割を果たすミドル層(中級管理職)に焦点を当て、それらの選抜や任用における一般的な実態(ミドル層の昇格・昇進に関する世の中の調査)と、弊社が実施している中級管理職登用アセスメントの受講者の属性データとを比較しながら、多様な人材の確保と活用がどの程度進んでいるかを探ってみました。

本文では、特に年齢分布・女性比率の観点から企業における多様な人材の活用状況について考察していきます。

課長クラスへの想定登用年齢と昇格(昇進)スピードの変化

登用標準年齢(平均):41.8歳、5年前と比べて「変わっていない」が全体の7割超

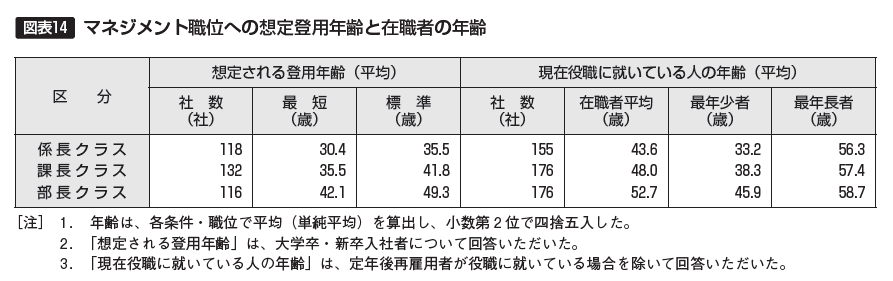

まず世の中で実施されている調査結果を参照します。労務行政研究所が2022年に実施した「等級制度と昇降格に関する実態調査」よると、マネジメント職位への想定登用年齢(平均)は、標準で係長クラス35.5歳、課長クラス41.8歳、部長クラス49.3歳となっています。また、最短の登用年齢(平均)をみると係長クラス30.4歳、課長クラス35.5歳、部長クラス42.1歳と想定されています。

図表1 マネジメント職位への想定登用年齢と在職者の年齢

出所:労務行政研究所「等級制度と昇格・昇進、降格の最新実態」 『労政時報』4036号

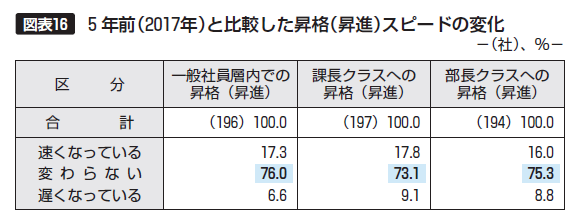

管理職層の年齢は、企業・組織の年齢構成や人事戦略に関する重要な指標の一つです。同調査では、昇格(昇進)スピードの変化についても調べていますが、5年前と比較して「変わらない」という回答が7割を超えており、「速くなっている」が2割未満と、若手層の積極的な登用度合は企業により差がみられました。

図表2 5年前(2017年)と比較した昇格(昇進)スピードの変化

出所:労務行政研究所「等級制度と昇格・昇進、降格の最新実態」 『労政時報』4036号

中級管理職登用アセスメント受講者の年齢分布

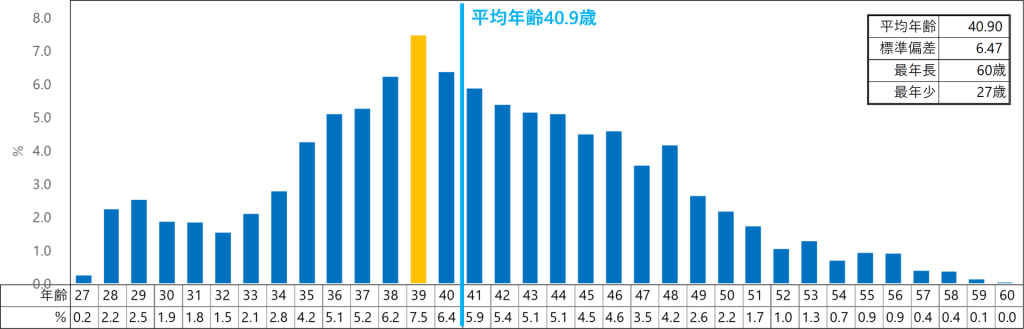

次に弊社アセスメントの受講者実態を示します。2022~2023年に弊社で実施された中級管理職登用アセスメント受講者の平均年齢は40.9歳であり、最も多い年齢層は39歳前後となっています。

図表3 中級管理職登用アセスメント受講者の年齢分布

※2022~2023年に弊社で実施された中級管理職登用アセスメント受講者より年齢分布を算出

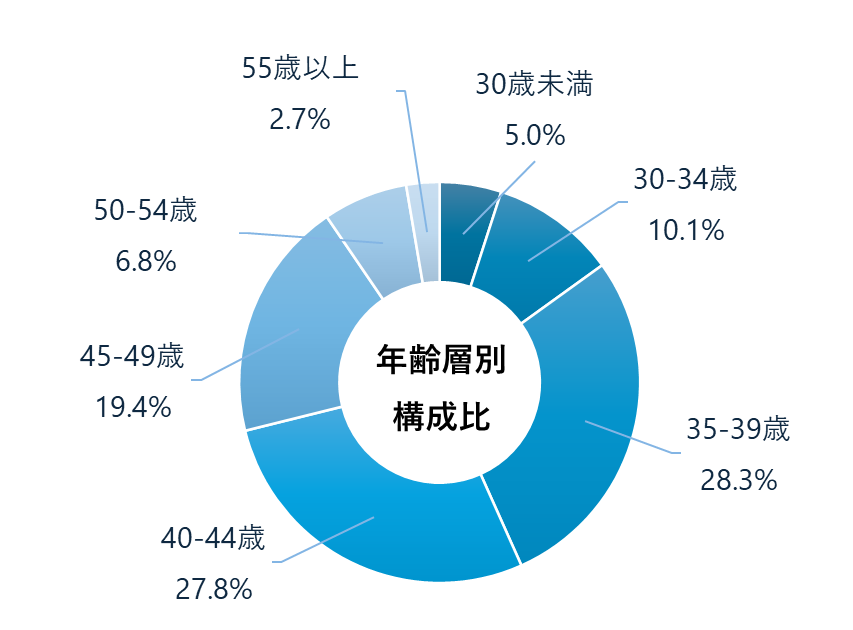

年齢層別構成比をみてみると、35歳未満は15%程度であり、若手層の比率はそれほど高くはないものの、30歳未満の早期受講者層 は5%となっており、一定程度存在していることがうかがえました。この早期受講者層の存在は、世の中の調査では大きく報告されていません。弊社アセスメントを実施している企業においては、ミドル層(中級管理職)への任用で一定数の早期抜擢が行われ始めています。この動きは、近年の人事制度改訂の潮流(資格等級別の経験年数の撤廃、抜擢人事の導入など)とも符合していると言えるでしょう。

図表4 中級管理職登用アセスメント受講者の年齢層別構成比

※2022~2023年に弊社で実施された中級管理職登用アセスメント受講者より年齢構成を算出

次は、女性管理職比率をみてみます。

女性管理職比率

厚生労働省のデータ*によれば、令和5年(2023年)の女性の労働力人口は3,124万人で、総労働力人口に占める女性の割合は45.1%となっています。また、女性の年齢階級別労働力率は、かつてのM字カーブから台形に近づき、労働参加が継続的に増加していることが示されています。一方で、管理職に占める女性の割合は依然として低く、令和4年(2022年)のデータでは、係長級で24.1%であり、課長級で13.9%、部長級で8.2%と低水準にとどまっています。

*厚生労働省 雇用環境・均等局雇用機会均等課 「雇用の分野における女性活躍推進等に係る現状及び課題」(2025年1月31日参照)

中級管理職登用アセスメントの女性受講者比率の現状

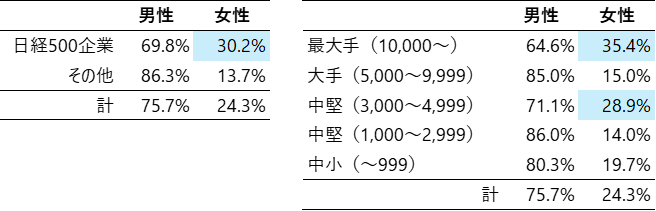

弊社アセスメントの受講者実態は以下の通りです。2022~2023年に弊社で実施された中級管理職登用アセスメントの受講者のうち、女性の割合は全体で24.3%でした。女性の受講者比率については、企業規模による違いがみられ、候補段階において依然として課題(機会や性別の不平等)が存在することが示唆されました(図表5)。 また、採用母数の違いにより個別企業毎の実績差も大きく、厚生労働省が掲げる女性管理職比率30%を実現するためには、その意義や価値を再認識しながらより一層の促進施策が求められていることが明らかになりました。

図表5 中級管理職登用アセスメント受講者の男女割合

※2022~2023年に弊社で実施された中級管理職登用アセスメントの受講者より男女の割合を算出

まとめ

今回は属性情報をもとにして、年齢や性別の多様性がどの程度確保されているか、多様な人材の確保と活用がどれほど進んでいるか、実態を探ってみました。

企業では若手や女性の管理職登用を推進していますが、調査によると40~50代の管理職が多く、昇格(昇進)スピードは5年前と比べて「変わっていない」割合が全体の7割超でした。弊社で実施された中級管理職登用アセスメント受講者をみても、平均年齢は40.9歳であり、40~50代は全体の6割近くを占めていました。また、管理職に占める女性の割合も依然として低く、弊社の女性受講者比率についても企業規模による違いがみられ、若手および女性の登用は十分に進んでいないと言えます。

今後に向けて

企業は、年齢、性別、文化背景などの枠を超えた多様な人材を活用し、包括的な施策を進めることによって、柔軟で創造的な解決策を生み出し、市場変化に適応する能力を高めることができます。

年齢層の高い管理職は、豊かな業務経験を基にした判断力や人間関係の構築力を活かし、組織の円滑な運営に貢献しているでしょう。しかし、世代の偏りは将来を担うリーダーシップの継承を考慮すると、若手の早期抜擢や組織の持続的な成長の妨げとなります。また、女性管理職に関しては、女性独自の視点や強みを十分に認識し、それを発揮する機会の提供も必要になってきます。

今後、多様な人材が活躍できる環境を整備するためには、ビジネス戦略と人事戦略の整合を図り、一貫したアプローチを取ることが重要です。多様性を考慮したサクセッションプランの構築を行い、若手や女性が管理職として成長できるように教育や研修の機会を提供し、キャリアパスを明確にすることが求められます。これらを実行することにより、従業員のモチベーションが向上し、組織の競争力が強化されます。多様な意見を尊重し、包括的な職場環境を構築することで、従業員が最大限の能力を発揮できるようになるでしょう。

引き続き、年齢・性別に限らず、職務経験・能力など、多様な要素を総合的に考慮しながら、継続的に人材活用の実態を調査していく予定です。

執筆者プロフィール

株式会社マネジメントサービスセンター RD部 リーダー

水田 徳子(みずた のりこ)

MSC入社以降、17年間にわたり調査・分析業務に従事。主にヒューマン・アセスメント関連の調査・分析を担当。その他、営業支援業務、基幹システム開発業務へ参画し、データ活用に向けた支援業務を担当。

所属学会 経営行動科学学会

論文:「‘静かな’プロアクティブ行動と経験や特性との関連性について―プロアクティブ行動概念の拡張に向けた一考察―」(共著)、「マネジメント層への任用における人材タイプの多様性に関する研究―‘静かな’プロアクティブ人材を起点として―」(共著)