重用されやすい・されにくい人材の実態~リーダータイプの切り口から~ 【前編】

マネジメント層への任用における人材タイプの多様性に関する研究

皆様の会社にはどのようなタイプのリーダーが存在するでしょうか?昨今ではダイバーシティー、タレントマネジメントなど、多様な人材にいかに能力を発揮させ、組織の中で活躍してもらうかといった取り組みをされている方も多いのではないでしょうか?人材の活用を考える上で、改めて理想と現実を見つめ直すきっかけとして本レポートが少しでも皆様のお役に立てば幸甚です。

弊社では、タレントアセスメントやデベロップメントを中心としたリサーチ活動を行っています。今回の研究レポートでは、重用されやすい/されにくい人材のリーダータイプに焦点を当て、能力・パーソナリティ・その他諸要素について調査・研究した結果を前編と後編に分けてご紹介します。

人材の登用における問題意識

皆様の会社において、「あの人は優秀だからマネジャーに昇進したのは当然だ」という声が上がることもあれば、「なぜあの人はリーダーに任用されないのだろう?」と疑問を抱いたことはありませんでしょうか?

私たちの前回の研究では、

●プロアクティブ行動(個人が組織内において、将来を見越して変化をもたらす目的で起こした主体的な行動(Bindle & Parker,2010))、つまり外向性・主体性・能動性に関わる発揮行動や、そのような特性を持つ人が組織の中で注目されがちであること

●静かな要素もプロアクティブ行動の中に含まれている可能性があること

を提唱しました。

※プロアクティブ行動、静かな要素などの詳細は前回の研究からご参照ください。

※前回の研究はこちら:前編/後編

今回は、前回の研究から視点を広げて、現場での評価の在り方に着目しました。 具体的には、実務の場面においては能動的・積極的なタイプの人が評価されやすく、抜擢の機会が偏る可能性があると考えました。同時に、そのような評価の仕組みの中では、正当な評価を受けにくい人がいる可能性にも注目しました。さらに、「能動的・積極的」「静か」といった特性だけでなく、その他にも多様な行動や特性が存在するのではないかという仮説を立て、検討を行いました。

研究目的・課題

上記をふまえ、実務の中で注目や評価、抜擢が顕著に表れる昇進・昇格の場面にフォーカスし、傾向をより分かりやすくするために人材を‘タイプ’に括り直して調査・研究を進めました。よって、本研究の目的を「人材の任用・配置に向けた課題の特定(人材タイプ多様性の視点から)」としました。

前編では、能力やパーソナリティに関する調査の内容と結果をお伝えします。後編では、能力・パーソナリティに関連する、その他のいくつかの要素も含めてさらに調査した結果や考察をお伝えします。

昇進・昇格における「能力」に関する調査および結果

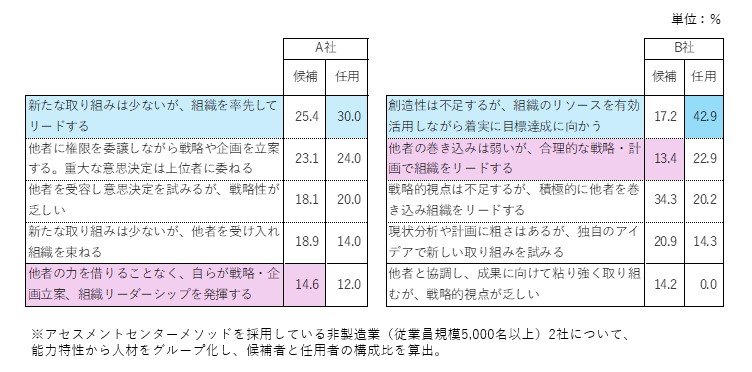

企業内でどのような人材が任用・登用されているかを明らかにするため、選考時にアセスメントセンターメソッドを採用している非製造業(従業員規模5,000名以上)2社のマネジメント層への任用データを収集し、人材グループの観点から解析を行ったところ、図表1の結果になりました。

図表1 昇進・昇格における人材グループ群の能力特性と構成比

結果から、大きく2つの傾向が見られました。

【任用される可能性が高い人材】

・「新たな取り組みは少ないが、組織を率先してリードする人材」(30.0%)

・「創造性は不足するが、組織のリソースを有効活用しながら着実に目標達成に向かう人材」42.9%)

つまり、組織のリソース活用、他者の巻き込みができる人材が、任用される割合が最も高い結果となりました。

【候補者として敬遠(回避)される傾向にある人材】

任用される可能性が高い人材と比べて、「他者の巻き込みは弱いが戦略・計画で組織をリードする」の割合が下回っていました。この特徴を持つ人材は、候補者として選抜される割合が2社ともに最も低いことから、

自ら戦略計画を練り上げられたとしても、他者をリードする力強さが不足する人材は敬遠(回避)される傾向があるのではないかといったことが考えられます。

企業人事が求める人材の「パーソナリティ」に関する調査および結果

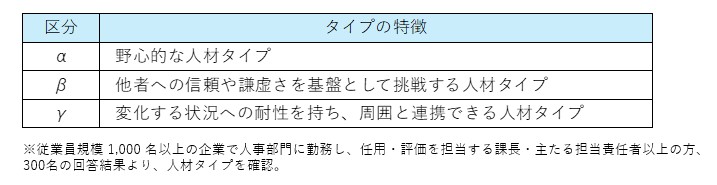

加えて、企業人事が重視するマネジメント層候補者の人材タイプと、それらに影響を与える諸要因を明らかにするために定量調査を実施しました。従業員規模 1,000 名以上の企業で人事部門に勤務し、任用・評価を担当する課長・主たる担当責任者以上の方、300名から回答を得ました。調査では、候補者の個人特性や能力を中心に、求める人材像を明確にするとともに、それと関連する諸要素を特定するため、基本属性(企業規模、女性管理職比率、離職率の推移など)、企業風土、企業戦略、人材ポートフォリオなどの項目を設定しました。

図表2 企業人事責任者が求める人材タイプ

調査の結果、企業人事が「ミドルマネジメント層」に求めるパーソナリティの因子から「3つの人材タイプ」が確認されました。

・野心的な人材タイプ

・他者への信頼や謙虚さを基盤として挑戦する人材タイプ

・変化する状況への耐性を持ち、周囲と連携できる人材タイプ

「能力」&「パーソナリティ」に関する調査および結果

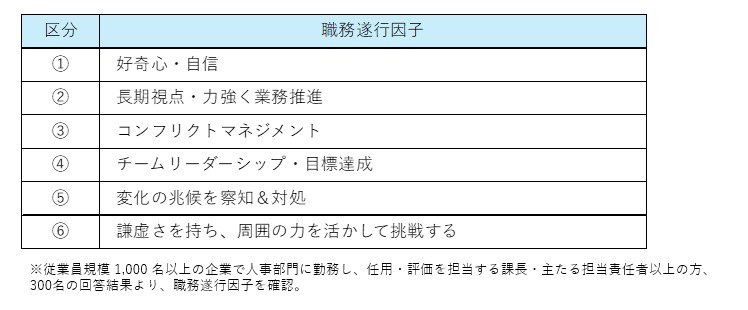

能力&パーソナリティの観点から職務遂行因子を特定し、同様の分析・解析を行いました(確認された6つの因子は図表3参照)。

図表3 能力&パーソナリティから見た6つの職務遂行因子

その中で「④チームを鼓舞し、目標達成をリードする」が他の5つと比べて突出しており、どの企業でも求められる職務遂行因子であると推察される一方、「⑥謙虚さを持ち、周囲の力を信じてチャレンジする」が最も低い結果となりました。求められる人材の量や状況に違いがあることが推察されました。

前編まとめ

前編では、重用されやすい/されにくい人材について「能力」「パーソナリティ」「能力&パーソナリティ」のそれぞれの切り口から調査・結果を述べました。

企業人事が求める人材に関して、パーソナリティの観点では3つの人材タイプが確認されました。

能力の観点から検討すると、任用実態としても求められる人材においても「リソースを活用し、既存業務をうまく回せる人材」にフォーカスされていることが分かりました。

いかがでしたでしょうか?後編では、前編で明らかにした人材タイプ、因子に係るその他のいくつかの要素に絡めて調査結果をお伝えし、重用されやすい/されにくい人材についてさらに紐解いていきます。

※本レポートは、経営行動科学学会第27回年次大会発表論文「マネジメント層への任用における人材タイプの多様性に関する研究―‘静かな’プロアクティブ人材を起点として―」(水田 徳子・栁 智貴・和多 美保<株式会社マネジメントサービスセンター>/小方 真<埼玉大学大学院 博士後期課程修了>)を基に作成したものです。

参考文献

Bindle, U. K. and Parker, S. K. (2010) Proactive work behavior: Forward-thinking and change-oriented action in organizations In S. Zedeck (ed), APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Washington, DC: American Psychological Association, 567–598.

栁智貴・水田徳子・和多美保・小方真 (2023) ‘静かな’プロアクティブ行動と経験や特性との関連性について―プロアクティブ行動概念の拡張に向けた一考察―, 経営行動科学学会年次大会発表論文集, 258-263.

執筆者プロフィール

株式会社マネジメントサービスセンター グローバルサービス部

栁 智貴(やなぎ ともたか)

青山学院大学法学部卒業後、大手総合人材サービス企業へ入社。人材紹介事業で法人営業担当として採用支援に従事した後、BPO事業で業務プロセスの管理・改善や人材育成を担当。MSCに入社してからは、米DDI社と連携してフロントラインリーダー向け人材アセスメントの開発に携わるとともに、全社のマーケティング・営業企画を推進。

所属学会 経営行動科学学会

論文:「‘静かな’プロアクティブ行動と経験や特性との関連性について―プロアクティブ行動概念の拡張に向けた一考察―」(共著)、「マネジメント層への任用における人材タイプの多様性に関する研究―‘静かな’プロアクティブ人材を起点として―」(共著)